【保存版】小学生の夏休み自由研究|迷わないテーマ選び&親子で楽しく進める完全ガイド

「自由研究のテーマが決まらない……」「どうやって進めればいいの?」

毎年夏休みが近づくと、多くのご家庭からこんな声が聞こえてきます。

本記事では子育て中の20〜40代のパパ・ママに向けて、テーマ選びから進め方、まとめ方、手軽なキット紹介まで徹底解説。

読了後には、お子さんがワクワクしながら研究に取り組める具体的なイメージが湧くはずです。

自由研究の意義と魅力

自由研究は単なる宿題ではなく、「自分で疑問を見つけ、考え、答えを探す」プロセスそのものが学びになります。

日常の「なぜ?」を繰り返す体験こそが子どもにとっての成長のポイントです。

テーマ選び3つのポイント

- 興味・関心

好きなことほど継続しやすく、深掘りもスムーズ。 - 時間

夏休み前半に着手すると観察系も余裕。後半なら1日実験系が◎。 - 材料・道具

家にある物や100均で揃う素材を活用すると費用も手間も軽減。

ポイント1:子どもの興味・関心を最優先する

自由研究が続かない一番の原因は「興味を持てないテーマ」を選んでしまうことです。

好きこそ物の上手なれ――子どもが普段から夢中になっているもの(昆虫・恐竜・スポーツ・料理など)を起点にすると、観察力や探究心が自然に引き出されます。

テーマ候補をリストアップしたら、以下についてチェックしましょう。

- 「どうして?」「もっと知りたい!」と子どもが自発的に質問するか

- 家族や友達に熱く語れるほどワクワクしているか

気持ちが乗っていれば、記録・まとめ作業までスムーズに進みます。

ポイント2:時間の使い方を逆算して計画する

夏休みは長いようで意外と短いもの。

テーマ決めの際は必ず

- 観察型(植物の成長など)…前半に着手し、

定期観察→データまとめに十分な日数を確保 - 実験・工作型…1〜2日で完結するため、後半でも対応可

さらに「⏳作業時間」「🗓️天候」も考慮し、実施カレンダーを作成しておくと

親子ともにスケジュール管理が楽になります。

ポイント3:材料・道具は手に入りやすさと安全性で選ぶ

必要な道具が特殊だったり高価だったりすると、準備段階で挫折しがちです。

テーマ決定前に以下について確認しておきましょう。

- 家にある物・100円ショップで揃う物で代用できないか

- 薬品・刃物など危険物を扱わないか(扱う場合は大人の監督が必要)

- 消耗品の量やコストが予算内に収まるか

また、実験キットを活用すると道具・手順・レポート例がセットなので、準備とまとめ作業の手間を大幅に削減できます。

学年別おすすめテーマ例

以下は、家庭で用意できる材料を中心に、「比較・記録・グラフ化・考察」まで自然にたどり着けるテーマを選定しました。各テーマに「ねらい」「手順イメージ」「まとめのポイント」「発展」を付け、指導しやすい形にしています。

低学年(1〜2年)

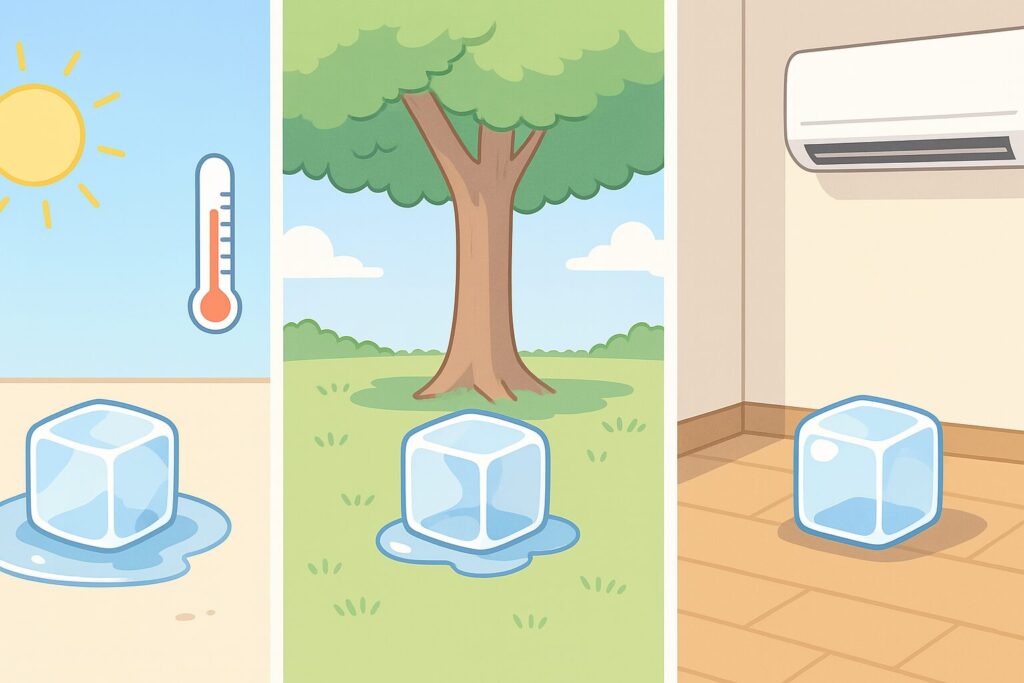

① 氷はどこで一番早くとける?「場所と氷のとけ方」くらべ

- ねらい:条件を1つだけ変えて比べる「比較実験」の基本を学ぶ

- 手順イメージ:室内・日なた・日かげなど同じ大きさの氷を置いて、同時にスタート。ストップウォッチでとけるまでの時間を測定

- まとめのポイント:棒グラフで「場所ごとのとける時間」を可視化。最後に「なぜ差が出たのか」を親子で言語化

- 発展:氷の大きさを変えて再実験/コップ・皿など容器の違いでも比較

② 身近な葉っぱの形しらべ|近所の公園で「葉っぱ図鑑」を作ろう

- ねらい:観察・分類・記録という科学的態度の入口を体験

- 手順イメージ:採取日時と場所をノートに記録し、葉脈・形・色を観察。押し葉にしてスケッチと一緒にまとめる

- まとめのポイント:「○○公園の葉っぱは丸い形が多かった」など発見を短く結論化

- 発展:季節を変えて同じ場所で再観察(長期テーマに発展)

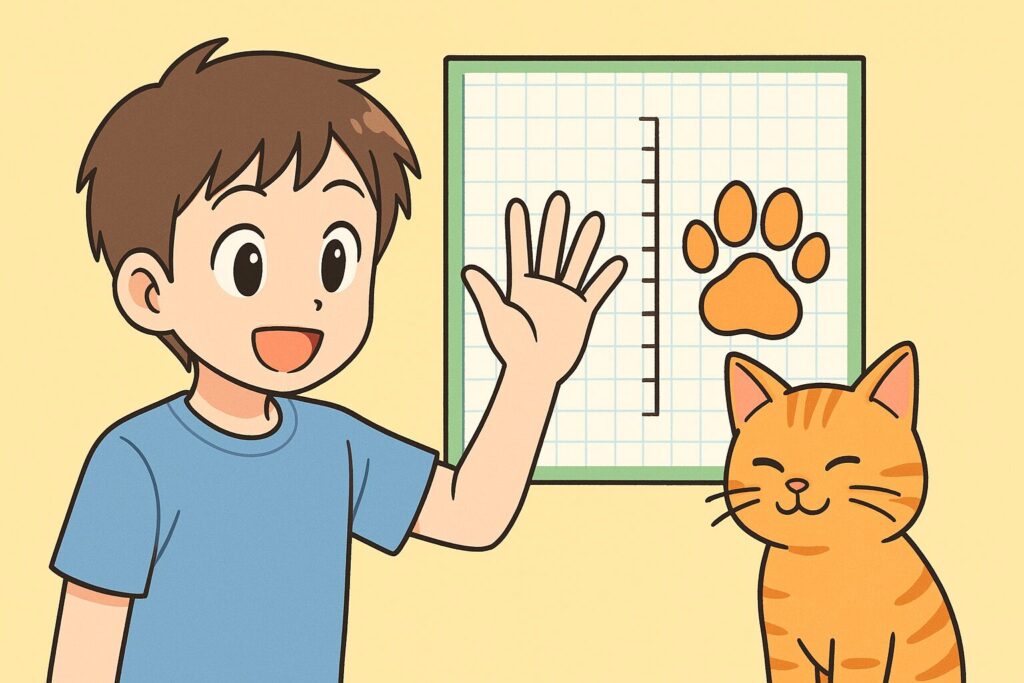

③ ねこの手?自分の手?「手の大きさをくらべてみよう」

- ねらい:測る・比べる・並べる(大きい順)など算数の入り口を体験

- 手順イメージ:家族全員の手形を紙にとり、長さや面積(方眼を数える)を比較

- まとめのポイント:「年齢と手の大きさの相関」を簡単なグラフで表現

- 発展:手の大きさと背の高さ・靴のサイズなど、他の要素との関係も探ってみる

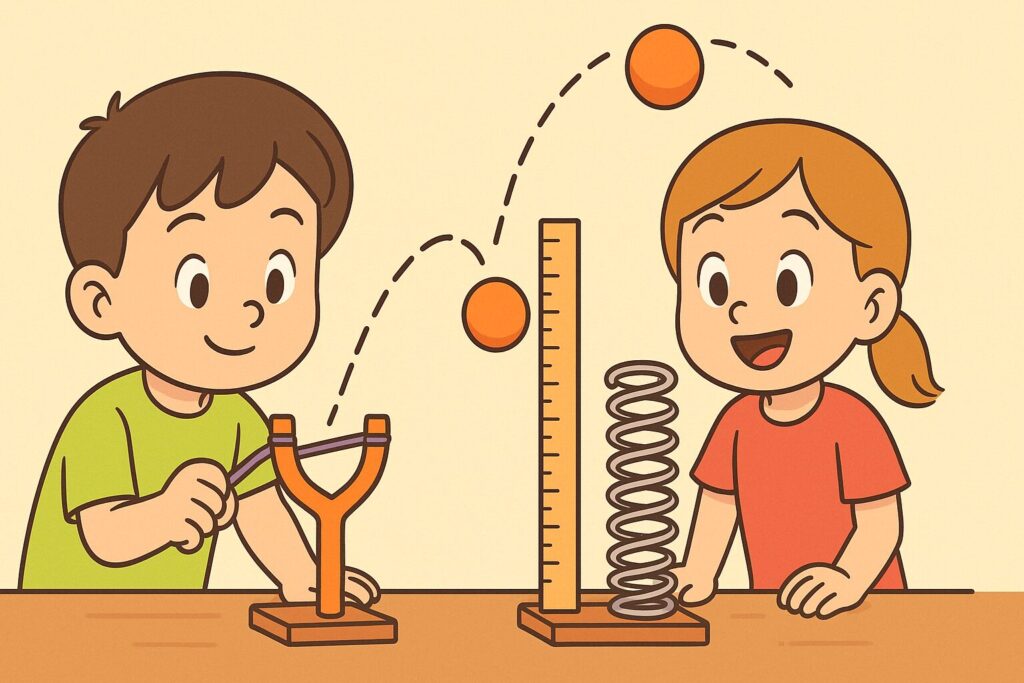

④ どっちが長く跳ねる?ゴム vs ばね|びよーん実験

- ねらい:「材料の違い」で結果が変わることを実感

- 手順イメージ:同じ距離まで引っ張って離し、跳んだ距離を比較

- まとめのポイント:繰り返し回数を増やして平均を取る練習もできる

- 発展:引っ張る距離を段階的に変えて「距離と飛距離の関係」を調べる

中学年(3〜4年)

① 砂糖・塩・小麦粉——「水にどれが一番とけやすい?」比較実験

- ねらい:溶解の概念を体験的に理解し、条件統制を学ぶ

- 手順イメージ:同温度の水に等量の物質を入れ、完全に溶けるまでの時間を測定

- まとめのポイント:「温度を一定にする」「量をそろえる」など、再現性を意識した記述を練習

- 発展:水温を変えて実験/砂糖の濃度と溶ける時間の関係も調べる

② “歩幅×歩数=移動距離”は正しい?自分の歩幅で学校までの距離を推定

- ねらい:算数(単位・かけ算)を生活の中で使う体験

- 手順イメージ:自分の平均歩幅を測定→歩数計で歩数をカウント→地図アプリの距離と比較

- まとめのポイント:推定と実測のズレを「原因推定→改善案」で考察

- 発展:家族の歩幅と誤差を比較/通学路以外でも試す

③ コンビニ・スーパーの「容量あたり単価」を比較!いちばんお得なのは?

- ねらい:「単価」という概念を理解し、データ表→グラフ化まで体験

- 手順イメージ:同一商品の容量・価格を記録→100g(100ml)あたりの値段に統一して比較

- まとめのポイント:「同じ見た目でも、容量でお得度が違う」ことを視覚化

- 発展:ネット通販との比較/季節やセールで価格がどう変わるかも追跡

④ “雨どれくらい降った?” ペットボトルで簡易雨量計を作って記録

- ねらい:身近な気象観測からデータ収集と時系列グラフの作成を学ぶ

- 手順イメージ:目盛り付きペットボトルを屋外に固定→毎日同時刻に水位を記録

- まとめのポイント:気象庁のデータと比較し、ズレの理由を考察

- 発展:風の強い日・置き場所による誤差も実験的に検証

高学年(5〜6年)

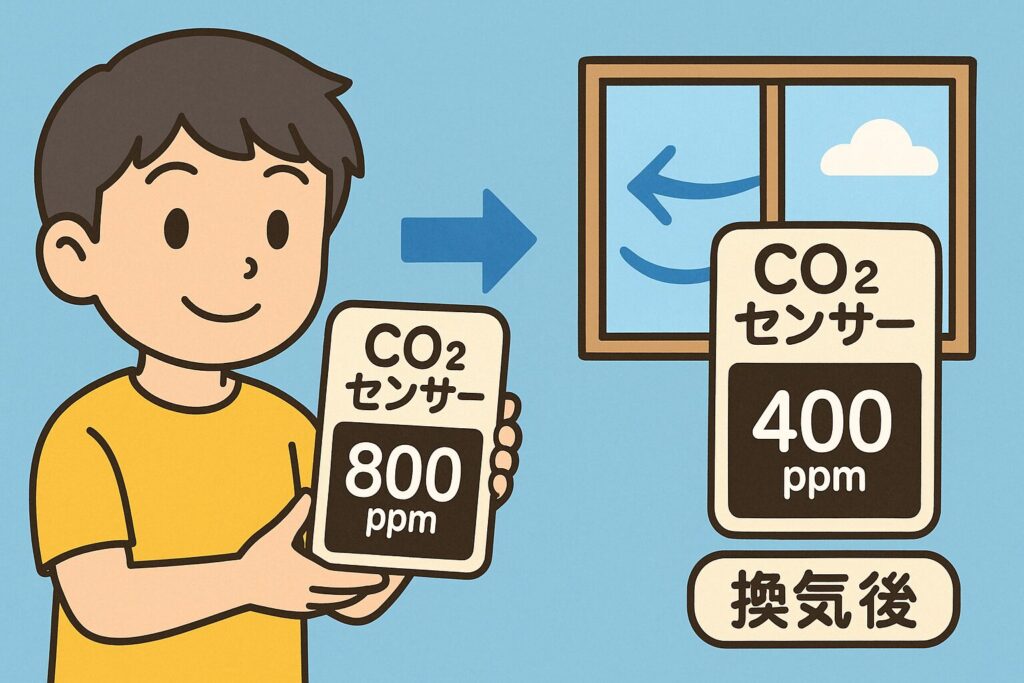

① 二酸化炭素(CO₂)センサーで「換気の効果」を可視化してみよう

- ねらい:数値データの取得→グラフ化→対策提案まで、一連の探究プロセスを体験

- 手順イメージ:部屋を閉め切った状態→換気後でCO₂濃度を比較。人数や時間も変えて記録

- まとめのポイント:「換気のベストタイミング」を提案する形でまとめると実用的

- 発展:学校・自宅・車内など環境別に比較/温湿度との関係も調査

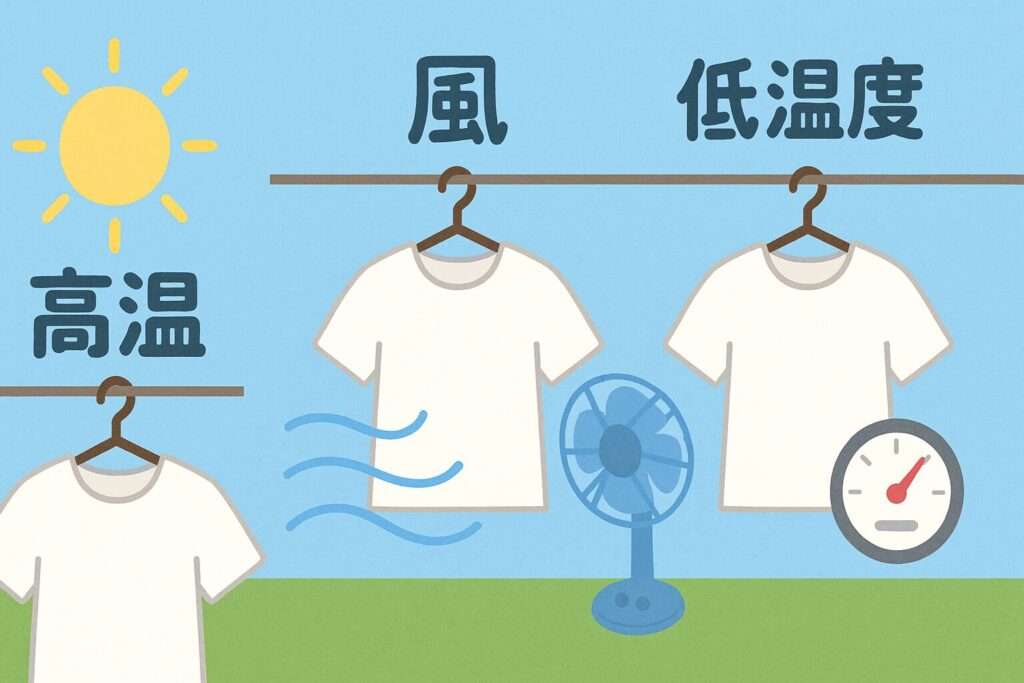

② 洗濯物はどんな条件で早く乾く?温度・風・湿度の影響を比べる

- ねらい:複数条件の比較と「どの条件が効いたのか」を因果的に考える訓練

- 手順イメージ:同じ布を一定量濡らし、扇風機あり/なし、屋内/屋外、除湿器あり/なしで乾燥時間を測定

- まとめのポイント:条件を1つずつ変える「単変量比較」で考察を明確に

- 発展:乾燥後の重量計測で「どれくらい水分が飛んだか」も数値化

③ 防災視点で「自宅から避難所までの最短ルート&安全ルート」を比較分析

- ねらい:地図の読み方、公共情報(ハザードマップ等)の活用、意思決定の根拠づくり

- 手順イメージ:自治体のハザードマップを入手→複数ルートの経路条件(川・坂・狭い道など)を点検→比較

- まとめのポイント:「最短=最適ではない」ことをリスク視点で示す

- 発展:地震・洪水など災害種別ごとに“最適ルート”を提案

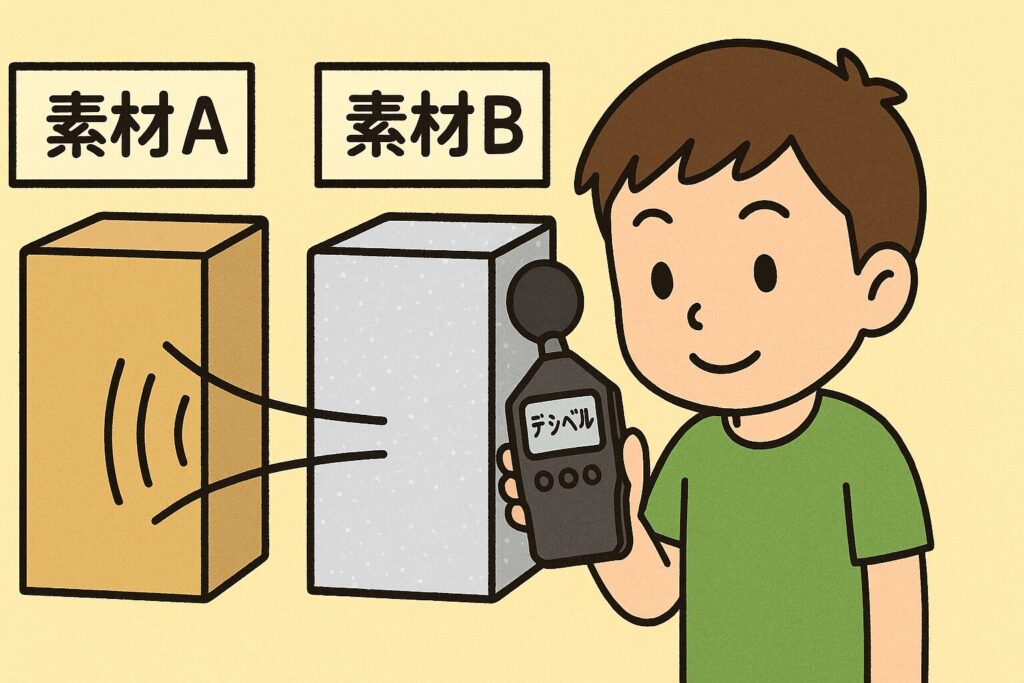

④ 「音はどれだけ遮れる?」身近な素材で簡易防音実験

- ねらい:測定→比較→考察の流れで、デシベルなど単位の扱いにも触れる

- 手順イメージ:スマホの騒音計アプリで、段ボール/布/アルミシートなど素材別に遮音効果を比較

- まとめのポイント:グラフ化+素材の構造(密度・厚み)との関連で考察

- 発展:素材を重ねた場合の相乗効果も検証

自由研究を進める5ステップ

- テーマ決定 … 子どもの興味をリスト化し、親子で相談

- 深掘り … 「なぜ?」「どうして?」を問い続け、具体的な仮説を立てる

- 計画 … スケジュールと必要な道具を整理し、見通しを立てる

- 実施 … 観察・実験・調査。安全管理と親の適度なサポートがポイント

- まとめ … 表・写真・グラフを活用し、見やすく仕上げる

ステップ1:テーマ決定 ― 目的と課題を明確にする

まずは「何を調べるのか」を決めます。

疑問形(例:『朝露はなぜできる?』)でテーマを掲げると、 仮説 → 検証 → 結論 の流れが作りやすくなります。

ポイント:

- 子どもの興味と学校の評価基準を両立できるテーマか確認

- キーワードを2〜3語でメモし、必要に応じてサブテーマへ分割

- 先行研究(書籍・ネット)を簡単に調べ、独自性をチェック

ステップ2:深掘り ― 仮説を立て、方法を選ぶ

テーマが決まったら「どうしてそうなるのか?」を考え、仮説を1つ以上立てます。

つぎに仮説を検証できる方法を選定:

- 観察(植物・天気・動物の行動など)

- 実験(化学反応・比較実験)

- 調査(アンケート・文献)

この段階で「変数は1つずつ変える」「対照実験を設ける」など、 科学的なルールを子どもと共有しておくと、後の考察が深まります。

ステップ3:計画 ― スケジュールと道具リストを作る

実施に必要な期間・頻度・材料を洗い出します。

実施カレンダーを作り、以下を明記:

| 日付 | 作業内容 | 所要時間 |

|---|---|---|

| 8/1 | 準備・材料購入 | 1時間 |

| 8/2~8/6 | 観察(毎日10:00) | 30分/日 |

| 8/7 | データ整理 | 2時間 |

また、道具リストに価格・入手先・代替案を添えておくと、 途中で不足が出てもスムーズに対応できます。

ステップ4:実施 ― 観察・実験・データ収集

計画に沿って作業を行います。

実施中のコツ:

- 写真・動画・音声で一次情報を記録(後で客観性を示せる)

- 「温度・湿度・時間」など環境条件を毎回書き留める

- 失敗例もメモ:考察で「なぜ失敗したか」を語れる材料になる

- 安全第一:薬品・火器・工具の使用は必ず大人が同伴

ステップ5:まとめ ― 結果を可視化し、結論と提案を書く

集めたデータを表・グラフ・写真で整理し、

「目的 → 方法 → 結果 → 考察 → 結論」の順にレポートを構成します。

- 図表化:折れ線グラフで経時変化、円グラフで構成比など

- 考察:仮説と実際の差異・原因を分析、改善案を示す

- 結論:端的に一文でまとめ、「次にやってみたいこと」を添えると発展性◎

最後に参考文献と感想を付けて、オリジナリティと学びの深さをアピールしましょう。

まとめ方のコツ

レポートには最低でも以下の8項目を盛り込むと評価が安定します。

- タイトル

- 名前・学年

- 動機(きっかけ)

- 方法(道具・材料)

- 仮説(予想)

- 結果

- 考察・結論

- 参考文献

模造紙・ノート・スクラップブック・動画など、作品に合ったフォーマットを選びましょう。

親子で楽しむ工夫

- 役割分担 … 子ども:観察・記録、親:安全管理・段取り

- 写真・動画を活用 … 後から振り返りやすく、発表もしやすい

- 比較実験 … 条件を一つずつ変えると考察が深まる

- 関連スポットへお出かけ … 科学館や博物館でヒントを得る

親子で読める自由研究アイデア集

「テーマ選びにまだ迷う…」「もっとバリエーションを知りたい」——そんなときは アイデア集の書籍 が役立ちます。

観察・実験・工作などジャンル別にヒントがまとまっているので、好きなページをパラッとめくるだけで即アイデアが見つかるのが最大のメリット。図解や写真付きで手順もわかりやすく、まとめ方の見本ページが付属している本なら、仕上げも安心です。

| 書籍名 | 対象学年・特徴 | ページ構成 | 参考価格(税込) |

|---|---|---|---|

| お家でSTEAM教育 「なぜ?」「どうして?」がよくわかる わくわく科学実験図鑑 工作編 | 小1〜小6向け/STEAM 概念を学べる おうちでできる実験50以上+自由研究シート付き | オールカラー 約180ページ 写真解説+手順イラスト+まとめ例 | 2,310円 |

| 1日でできる! ドキドキ自由研究アイデア集 | 低〜中学年向け/1日完結型の実験&工作60題 写真手順で初挑戦でも安心 | オールカラー 約60ページ 大判写真+「準備時間」「所要時間」アイコン | 1,100円 |

| 身近な素材でつくる 小学生のわくわく工作 | 小1〜小6向け/牛乳パック・ペットボトルなど 家にある素材で作る工作71アイテム | オールカラー 約160ページ 工程写真+完成見本+難易度マーク | 990円 |

※価格は2025年7月時点。売価は販売サイトで最新情報をご確認ください。

おすすめ自由研究キット

「道具を揃える時間がない」「実験手順に不安がある」——そんな時は市販のキットが心強い味方。ガイドブックとレポート例まで付属しているため、まとめ作業もラクに進みます。

| キット名 | 対応テーマ例 | 主な内容 | 所要時間 | 参考価格 |

|---|---|---|---|---|

| 顕微鏡観察セット | 葉っぱの形 / 氷の結晶 / 砂糖・塩の結晶観察 など | 単眼顕微鏡・プレパラート用具・観察ガイド付き | 半日〜1日 | 約2,000円〜 |

| 偏光板でにじ色を作ろう | 色の分離(クロマトグラフィー) / カラーミックス実験 | 偏光眼鏡・偏光板・透明シート・両面テープ | 約1日 | 約1,650円 |

| おいしい水を調べよう | 雨量計作成後の水質比較 / 硬水・軟水判定 / pH測定 | 硬水・軟水判定薬・カルキ検出薬・試験管・ガイド | 半日 | 約1,650円 |

※価格は2025年7月時点。売価は販売サイトで最新情報をご確認ください。

まとめ|今年の自由研究を成功させよう

自由研究は「正解を探す」より「自分だけの問いを育てる」学びのチャンス。

興味・時間・材料の3点を押さえたテーマ選びと、5ステップの進め方、そしてまとめ方の基本を押さえれば、親子で楽しみながら質の高い研究が完成します。

キットや関連施設も上手に活用し、「やってよかった!」と思える夏休みにしましょう。