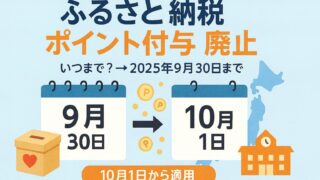

【保存版】10月以降も得するふるさと納税の続け方|カード還元×返礼品選び×手続き完全ガイド

ふるさと納税は、ポイント付与のルールが変わっても家計に効く制度です。僕自身、これまで「ポイント+返礼品」で恩恵を受けてきましたが、今後は仕組み化と設計の見直しが要点。

この記事では、10月以降に焦点を当て、カード還元の取りこぼしゼロ化、家計貢献度の高い返礼品の選び方、手続きミスの防止まで、一連の流れを実践手順としてまとめます。

この記事で解決できること

- 「ポイントが弱くなった後の最適ルート」が分かる

- カード還元の基礎設計(基本還元・キャンペーン活用)の型ができる

- 返礼品を「家計貢献度」で選ぶ物差しが手に入る

- ワンストップ特例と確定申告の使い分けに迷わない

- 12月駆け込みの失敗を回避する年間スケジュールを作れる

前提:10月以降の基本発想

- カード会社の通常ポイントは継続(ポータル付与に頼らない)

- 返礼品の「家計貢献度」=節約インパクトで選ぶ

- 手続き精度(ワンストップ特例/確定申告)を上げて控除漏れゼロへ

戦略1|カード還元の設計を“平常運転”に組み込む

基本の型

- 主力カードを1~2枚に集約:生活費と寄付を同一カードに寄せて還元を最大化

- 固定費の自動連携:家計簿アプリとカードを接続し、寄付履歴を可視化

- 入会・利用特典は時限装置:「寄付+通常生活費」で達成できる範囲のみ狙う

やってはいけないこと

- リボ・分割前提のポイント狙い:手数料で実質マイナス

- 月末の限度額ぎりぎり:決済エラーは控除漏れの火種

- カード乱立:管理コストが増えて取りこぼしやすい

戦略2|返礼品は「家計貢献度」で選ぶ

“値段の大きさ”ではなく、使用頻度・保存性・代替コストで判断。特に子育て世帯や共働き世帯は、日用品・主食系の効果が高いです。

優先順位マトリクス(例)

| カテゴリ | 家計貢献度 | 保存性 | 回転率 |

|---|---|---|---|

| 米・飲料水 | 高 | 高 | 高 |

| 日用品(洗剤・紙類) | 高 | 高 | 中~高 |

| 冷凍食品・肉・魚 | 中~高 | 中~高 | 中 |

| 嗜好品(スイーツ等) | 中 | 中 | 低~中 |

| 体験・宿泊 | 可変 | ― | イベント次第 |

上にあるカテゴリほど家計貢献度が高いです。体験・宿泊は、個人差が大きいため、可変にしています。僕の場合は、日用品や冷凍された肉・魚などを選ぶことが多いです。

選び方のコツ

- 定期便:届くタイミングを分散し、在庫・冷凍庫の圧迫を防ぐ

- 1食・1回あたり単価:スーパー購入と比較して実質節約額を把握

- レビューは中庸を重視:極端な賛否より、改善点や保管方法の具体性に注目

収入が多く、ワンストップ特例を利用する方は、定期便の活用がおすすめ。収入額が多いと、制限の5自治体以内で寄付上限まで使いきれないことがあるためです。

戦略3|12月に慌てない「年間スケジュール」

12月の混雑・配送遅延・申請漏れを避けるため、秋に7割以上を終わらせる設計に。

| 時期 | 行動 |

|---|---|

| 1~3月 | 前年実績の棚卸し/主力カード決定 |

| 4~6月 | 家計簿アプリ連携/返礼品の試し取り |

| 7~9月 | 主食・日用品の定期便確保/在庫計画 |

| 10~11月 | 不足分の寄付/手続き準備 |

| 12月 | 最終調整のみ/駆け込み寄付は最小化 |

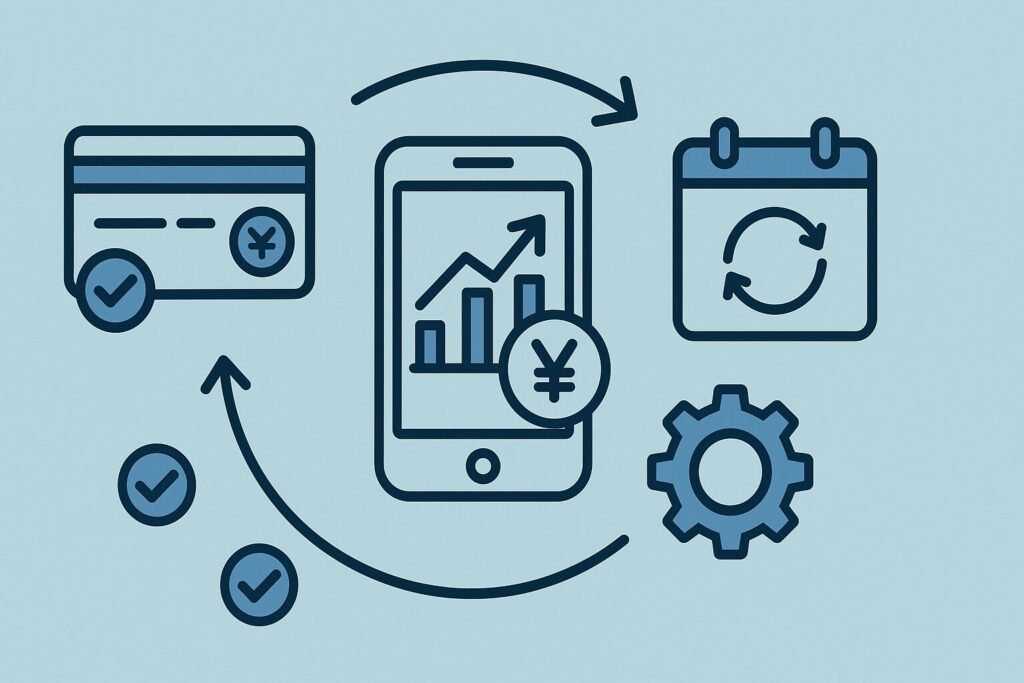

戦略4|ワンストップ特例 or 確定申告の判断

フローチャート(テキスト版)

- 寄付先が5自治体以内で、普段は確定申告不要 → ワンストップ特例

- 寄付先が6以上/医療費控除や住宅ローン控除1年目など → 確定申告

- 住所変更・氏名変更がある → ワンストップ提出後でも変更届を忘れない

寄付先が5自治体以内でも、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告が必要になる場合があるため注意が必要です。

ケース別ミニシミュレーション

例1:共働き・子育て世帯(主食+日用品重視)

忙しい家庭では、「切らしたら困るもの」から固定化するのが最短ルートです。僕の基準は①使用頻度が高い、②保存性がある、③家計の支出額が大きい、の3点。米・水・洗剤・紙類などを「定期便+分散配送」で押さえます。

- 優先カテゴリ:米/ミネラルウォーター/洗濯洗剤・柔軟剤/トイレットペーパー・ティッシュ/レトルト・常温おかず

- 選び方の型:家族人数×1か月消費量 → 3か月分を上限に確保(置き場と消費回転を両立)

- 分散配送:同じ自治体の定期便でも、到着月をズラすと保管が楽

- 家計インパクトの測り方:スーパーの普段価格で「1回あたり単価」を比較

1回あたり単価の出し方(テンプレ)

- 計算式:

実質負担額 ÷ 内容量(回数) = 1回単価 - 実質負担額は「寄付額 − 控除の効果(自己負担2,000円を全体で割り振り)」で概算

月別ざっくり在庫計画(例)

| 月 | 主食 | 日用品 | 補助食 |

|---|---|---|---|

| 4月 | 米5kg | 洗剤 | レトルト |

| 6月 | 米5kg | 紙類 | 缶詰 |

| 8月 | 米5kg | 水24本 | 常温おかず |

| 10月 | 米5kg | 洗剤 | レトルト |

失敗例と回避策

- 冷凍庫がパンパン → 常温系の比率を増やす/容量を先に確保

- 到着が一気に重なる → 申込み月を分散/「翌月以降発送」を選ぶ

- 上限読み違い → 家計簿アプリで寄付累計を可視化、余裕を残す

チェックリスト

- 主食・水は「家族人数×消費ペース」で上限を設定

- 在庫保管場所(紙・水・米)のサイズを事前採寸

- 到着月は学期・行事に合わせて分散

- ワンストップ特例は寄付先5自治体以内を厳守

例2:単身・忙しい社会人(冷凍・常温重視)

平日の可処分時間が限られる人は、「時間の節約=実質的な得」です。買い出し回数を減らせる常温・冷凍を軸に、電子レンジで完結するラインナップに寄せます。

- 優先カテゴリ:冷凍弁当/冷凍魚・肉の小分け/レトルト丼・カレー/缶詰・豆・ナッツ/常温スープ/ドリップコーヒー

- 調理手間の指標:「レンジ3~6分」「湯煎10分以内」を目安に選定

- 保管戦略:冷凍庫は「立てる収納」・箱は処分しジッパーバッグ化

時短の見える化(例)

- 平日1回の料理・片付けを15分短縮 × 月20日 = 300分(5時間)

- 帰宅後の意思決定も軽減:メニュー固定で判断コスト削減

買い足し頻度を下げるセット化

- 主食:レトルトパックご飯/低糖質パン

- たんぱく質:冷凍弁当 or 個包装チキン/ツナ缶

- 野菜:常温スープ/冷凍ブロッコリー

失敗例と回避策

- 量が多すぎて飽きる → 味違いの詰め合わせを選ぶ

- 賞味期限切れ → カレンダーに消費リマインド、在庫は「手前に古い」

- 夜遅い配達の受け取り難 → 置き配可否や日時指定の有無を事前確認

チェックリスト

- 電子レンジ・鍋だけで完結するか

- 冷凍庫の空き容量 → 受け取り前に確保

- 1食単価で外食・コンビニと比較し、節約効果を確認

- 寄付先の自治体数は5以内か、超えるなら確定申告の準備

例3:体験・旅行重視

「モノよりコト」派は、利用期限・除外日・予約条件を先に確認。家族行事や連休、学校行事とカレンダー連携し、無駄をゼロにします。

- 先に見るポイント:有効期限/繁忙期の除外日/連泊・人数条件/キャンセルポリシー/電子クーポンの使い方

- 計画の型:行き先(候補2つ)→ 交通手段(発着時間)→ 宿の空室 → 体験予約、の順でブロック

- オフピーク活用:平日は満足度が高くコスパも良好

事前にチェックしておくと損しない項目

- クーポンは「現地清算のみ」などの制約がないか

- 紙・電子どちらか限定か(現地での提示方法)

- 子ども料金・添い寝ポリシー/入館チケットの年齢区分

- 温泉税・入湯税・入館料などの別途費用

スケジュール化(例)

| 時期 | アクション |

|---|---|

| 出発4~6週前 | 宿・体験の仮押さえ |

| 出発2~3週前 | 交通手段確定/現地での移動計画 |

| 出発前週 | クーポンの表示方法確認/天候代替案 |

| 当日 | 入場時間・駐車場・精算方法を再確認 |

失敗例と回避策

- 有効期限切れ → カレンダーに締切設定、早めに消化

- 除外日にぶつかる → 予約前に必ず除外日一覧を確認

- 家族の予定と衝突 → 学校行事・仕事繁忙期と照合してから申込み

チェックリスト

- 有効期限・除外日を把握

- クーポンの提示形式(紙/電子/アプリ)

- 現地での支払い方法(現金/カード/コード決済)

- 人数・年齢条件、追加料金の有無

チェックリスト

- 主力カードは1~2枚に集約できているか

- 家計簿アプリで寄付履歴・上限見込みを可視化しているか

- 返礼品は「家計貢献度」で優先順位を付けたか

- 定期便の到着時期が分散されているか

- ワンストップ特例/確定申告、どちらで進めるか決めたか

- 住所・氏名変更の届け出を忘れていないか

よくある失敗と対策

- 12月一括寄付:在庫・配送遅延・申請ミス → 年間計画で分散

- リボ前提のポイント狙い:手数料負け → 一括払いのみに固定

- 返礼品の使い切れない在庫:定期便で量とタイミングを調整

- 寄付上限の読み違い:家計簿アプリで控除見込みを随時確認

家計改善に役立つサービス

- 家計簿アプリ:カード連携で寄付と支出を一元管理(上限の調整が簡単)

- 年会費無料の高還元カード:日常決済と寄付を集約して基本還元を最大化

- ストック収納・冷凍保存グッズ:定期便の到着分をムリなく保管

まとめ|“仕組み化”が最強の節約

- 10月以降はカード基本還元+家計貢献度の高い返礼品が主戦場

- 年間スケジュールで12月の混乱を回避

- 手続き精度を高めて控除漏れゼロへ

制度が変わっても、賢く続ければ家計は着実に軽くなります。今日から“平常運転の設計”に切り替えていきましょう。